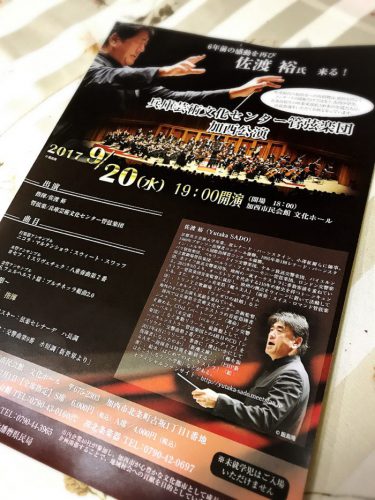

去る2017年9月20日、加西市の健康福祉会館にて、世界的に有名な指揮者・佐渡裕氏による特別な吹奏楽クリニックが開催されました。佐渡氏は「アフリカンシンフォニー」を指導。地元の中高生吹奏楽部員約100名が参加し、熱心な指導のもとで音楽の楽しさと奥深さを体験しました。

この日、彼らは一流の指揮者から直接指導を受けるという貴重な機会を得ました。佐渡氏の情熱的な指導と温かい励ましにより、部員たちは大いに刺激を受け、自信と演奏技術を向上させました。クリニックの後には、兵庫芸術文化センター管弦楽団による感動的な演奏会が行われ、観客は迫力あるドヴォルザーク交響曲第9番「新世界より」の演奏に魅了されました。

明日来会(あひるのかい)/主催

このイベントは、加西市の約40社の企業で構成し、加西市が心豊かな文化都市として発展するための支援、又は、企画開催することで、地域社会に貢献することを目的とする会「明日来会(あひるのかい)」が企画したものです。

明日来の会(あひるのかい)様のご厚意で、撮影班の一員として、私も参加させて頂く事になりました。

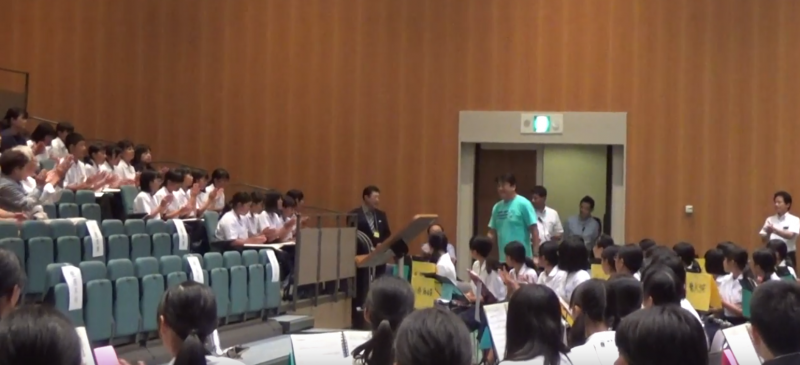

佐渡裕氏による吹奏楽クリニック

佐渡さんの登場です。

身長187㎝で体格のよいマエストロは、風格があります。

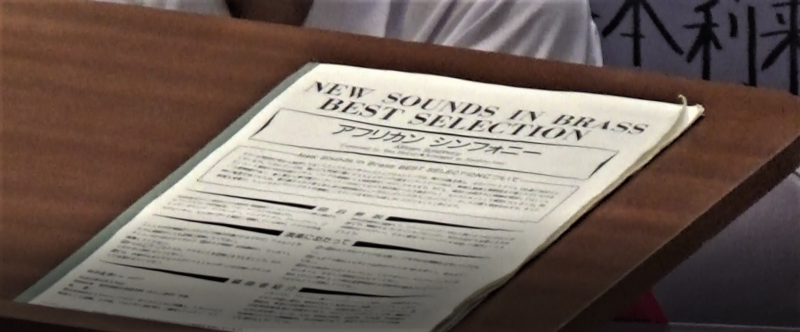

アフリカンシンフォニー/課題曲

課題曲は、甲子園のアルプス応援でもよく使われる「アフリカンシンフォニー」

音源を聴きながら、拙文を読んでいただければ幸甚です。

【演奏/シエナウィンドオーケストラ 佐渡裕 アフリカン・シンフォニー】

日本でこの曲が有名になったのは、1980年代高校野球の大会で智辯学園和歌山高校が出場した際に、

当時の吹奏楽部顧問の先生が、吹奏楽用にアレンジして応援歌として採用したからだそうです。

今では、多くの学校が高校野球の応援歌として演奏されています。

佐渡氏は、まず通しで学生の演奏をきいたあと、ブロックごとに細かな指導に入られました。

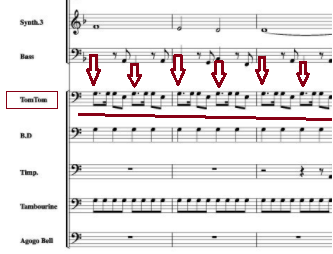

パーカッション・セクション

パーカッション・セクションのかっこよさは、次の金管楽器たちの届け合うやり取りに重要な部分です。

曲の出だしパーカッション・セクションは、勇気を奮って戦いに行くような気分になる重要な出だし。

「タン!ンッタタン ト タン!ンッタタント リズムにメリハリをつけよう。」とおっしゃっていましたね。

佐渡さんは、ここを何度か繰り返してされていました。

金管楽器のパート

「ホルン。ここの4小節は、楽器をもっと水平に腕を上げよう。

見せ方も大事だからね♪」

金管楽器の信号ラッパを届け合うようなやり取り。

「ハレル ヤ」「ハレル ヤ」

「休んで、 爆発」「休んで、 爆発。もっと16分音符を集中して!」

木管楽器のメロディーラインには、「長い音を意識しして。先ずゆっくりいこう、この位のテンポで・・・ワントゥー」

「ゆっくり吹くと、音符にいろんな想いが込められるよね。そうすることで、長い音をもっと膨らましていける。」

「この曲のテーマとなるポイントや」

アフリカンシンフォニーならではの 「見せ場」をどの様に意識すれば良いか。

そして、音の出し方の指示ではなく、どのようなイメージを持って音を出すか。

それを 佐渡さんは、 音が見えるようにアドバイスされていました。

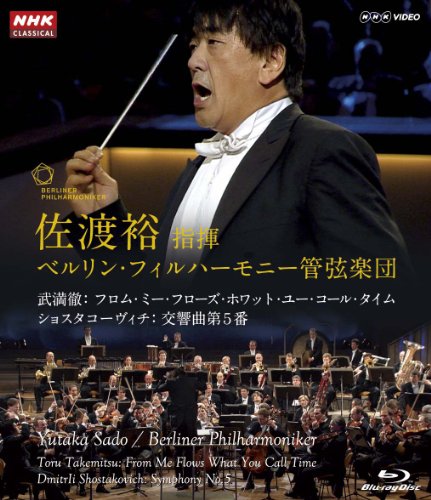

指揮者の仕事

指揮者の仕事はアナリーゼ、つまり曲がどう作られているかを知り、作曲家の記号に託した思いを解明し、指揮棒でオーケストラに伝える役目だといえるでしょう。。

佐渡氏の著書「棒を振る人生」の中で

「感情の高ぶりのみで指揮するのではなく、常に冷静な耳をもって楽曲の流れを読んでいかなくてはならない。」と書かれています。

全ては、作曲者が「こう鳴らしてほしい!」ということを楽譜から読み取って、演奏者に伝える。

その微妙なバランスが、名指揮者となるんでしょうね。

クリニックの最後の仕上げ

さあ!最後の仕上げの一曲をいこう。

みんな立ち上げって一礼。

「ワン トゥッ!」

次の小節はトランペットの見せ場。

「君の音だよ!」

音を鳴らす、ほんの少し前に指示。

高鳴る音が、会場に響きます。

もうすぐフィナーレ。

観客席から「ブラボー!」の声と拍手。

子供たちの音に胸が震えました。

1時間のレッスンが終了しました。

佐渡氏の分かりやすいトークも交えて、音楽が徐々に作り上げていく様がすばらしかったです。

憧れの佐渡氏の言葉は、子供たちの心にきっと残っていると思います。

クリニックの後には、兵庫芸術文化センター管弦楽団による感動的な演奏会が行われ、観客は迫力あるドヴォルザーク交響曲第9番「新世界より」の演奏に魅了されました。

佐渡裕の音楽夢大陸/子供のための音楽活動

ひたむきに努力する子供たちと、真剣に向き合うマエストロ。

「豊かな音とはね・・・。」

「音はね、こんな風にだすとこころの奥底から湧き上がる感動を与えてくれるんだよ。」

そういう事を伝えるために、全国を回り演奏会の昼間の時間をつかって、吹奏楽クリニックをされているのだと思います。

演奏技術を磨くだけでなく、「音楽」ができることの幸せを子どもたちと共有されているようにも感じました。

また、いつの日かお出会いできる事を楽しみにしています。

ありがとうございました。

あとがき

依頼された撮影も無事おわりました。

ひとり言・・・

写真もビデオも撮れててよかったよ~~

(;_;)/